被介護者への支援について

被介護者への支援について 被介護者の拘縮予防について

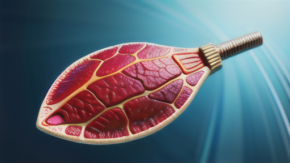

拘縮とは、関節や筋肉が固まって動かしにくくなる状態のことです。拘縮は、さまざまな原因で起こりますが、代表的なものは長期臥床、ギプス固定、脳卒中、脊髄損傷などです。

拘縮が起こると、関節の可動域が狭くなり、日常生活動作が困難になります。また、拘縮は痛みを伴うことが多く、患者のQOL(生活の質)を低下させます。

拘縮を予防するためには、以下のようなことが重要です。

* 長期臥床を避ける

* ギプス固定を必要最小限にする

* 脳卒中や脊髄損傷などの疾患を発症した場合は、早期にリハビリテーションを開始する

* 定期的に身体を動かす

拘縮を予防することで、日常生活動作を維持し、患者のQOLを向上させることができます。