被介護者の状態について

被介護者の状態について 高齢者によく見られる誤嚥を防ぐための対策

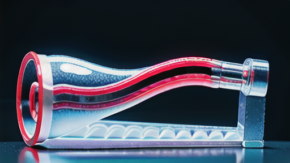

誤嚥(ごえん)とは、食べ物や飲み物、唾液などが気管に入ることを言います。誤嚥は誰でも起こりえますが、高齢者や病弱者、障害者など、嚥下機能が低下している人は誤嚥を起こしやすくなります。誤嚥を起こすと、肺炎や窒息などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

誤嚥の原因はさまざまですが、嚥下機能の低下、口やのどの疾患、認知症、薬の副作用などが挙げられます。嚥下機能は、加齢とともに低下していくため、高齢者は誤嚥を起こしやすくなります。また、口やのどの疾患があると、食べ物をうまく飲み込むことができず、誤嚥が起こりやすくなります。認知症になると、食べ物を飲み込むタイミングがわからなくなったり、飲み込んだ食べ物を忘れてしまったりして、誤嚥が起こりやすくなります。また、薬の副作用の中には、嚥下機能を低下させるものがあり、誤嚥が起こりやすくなります。

誤嚥を防ぐためには、まず、嚥下機能を低下させるような原因を取り除くことが大切です。口やのどの疾患があれば治療を受け、認知症であれば適切なケアを受けるようにしましょう。また、薬の副作用で嚥下機能が低下している場合は、医師に相談して薬を変更してもらうようにしましょう。

誤嚥を防ぐためには、食べ方や飲み方に注意することも大切です。食事の際には、ゆっくりとよく噛んで食べ、飲み物は少しずつ飲みましょう。また、誤嚥しやすい人は、とろみのある食品や飲み物を摂るようにしましょう。とろみのある食品や飲み物は、誤嚥を起こしにくくするために、粘度を高めています。

誤嚥を防ぐためには、口腔ケアも大切です。口腔ケアを怠ると、口の中に細菌が繁殖して誤嚥性肺炎を起こしやすくなります。誤嚥性肺炎とは、誤嚥によって細菌が肺に侵入して起こる肺炎のことです。誤嚥性肺炎は、高齢者や病弱者、障害者など、誤嚥を起こしやすくなる人を中心に発症します。誤嚥性肺炎は、重症化すると死に至ることもあるため、予防することが大切です。