被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について 心筋梗塞とは?介護者ができる被介護者の健康維持

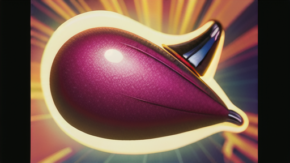

心筋梗塞とは、心臓を養う冠動脈が血栓によって塞がれて血流が途絶え、心臓の筋肉(心筋)が酸素や栄養を欠乏して壊死してしまう病気のことです。心筋梗塞は、突然死の原因として最も多く、年間4万~5万人もの人が亡くなっています。

心筋梗塞は、60歳以上の高齢者に多く、男性は女性よりも2倍以上かかりやすく、また、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、喫煙などの生活習慣病がある人は、心筋梗塞のリスクが高くなります。

心筋梗塞の症状としては、胸の真ん中あたりの痛みや圧迫感、息切れ、冷や汗、吐き気、嘔吐などがあげられます。心筋梗塞の症状が出たら、すぐに救急車を呼んで病院を受診してください。

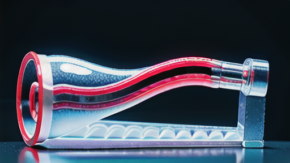

心筋梗塞の治療は、血栓を溶かしたり、冠動脈を拡げたりする薬物療法と、冠動脈を拡げる手術(PCI=経皮的冠動脈形成術)や、冠動脈をバイパスする手術(CABG=冠動脈バイパス術)などがあります。

心筋梗塞は、発症すると命にかかわる危険な病気ですが、生活習慣を見直したり、薬物療法を受けたりすることで、発症のリスクを下げることができます。また、心筋梗塞を発症しても、早期に発見して治療を受ければ、命を助けることができます。