介護技術について

介護技術について 間接援助技術:介護する人の負担軽減

-直接援助技術との違い-

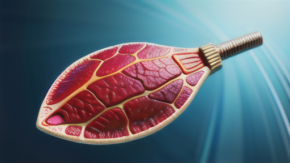

直接援助技術とは、身体の動きや機能を補助する機器や道具を指します。一方、間接援助技術とは、介護する人の負担を軽減するための技術や知識です。

例えば、介助用ベルトや車いすは、介護対象者の動きを補助する直接援助技術です。一方、介護計画の作成や介護対象者の状態を把握するための知識や技術は、介護する人の負担を軽減する間接援助技術です。

直接援助技術と間接援助技術は、どちらも介護に欠かせないものです。直接援助技術は、介護対象者の自立を促進し、介護する人の負担を軽減するのに役立ちます。間接援助技術は、介護する人が介護対象者の状態を正しく理解し、適切な介護を提供するのに役立ちます。

両方の技術を組み合わせることで、介護の質を向上させ、介護する人の負担を軽減することができるのです。