介護機器について

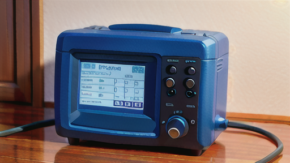

介護機器について AEDとは→ 心臓発作や心臓停止の緊急時に使用する医療機器

AEDとは、心筋梗塞や心臓停止の際に、その患者の命を助けたり、回復を図ったりするために使用される医療機器のことです。AEDは、医療従事者以外でも使用できるように設計されており、使い方も簡単です。AEDは、心臓に電気ショックを与えて正常な心拍に戻すことで、命を救うことができます。また、AEDは、患者の心拍数を測定し、心停止の場合はAEDが自動的に電気ショックを与えます。AEDは、公共施設や多くの人々が集まる場所などに設置されており、緊急時に備えてしておくことが大切です。