被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について 睡眠時無呼吸症候群と被介護者の健康維持

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まる病気です。呼吸が止まる時間が10秒以上で、1時間に5回以上起こる場合を睡眠時無呼吸症候群と診断されます。睡眠時無呼吸症候群になると、睡眠中に十分な酸素を体内に取り入れることができず、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下などの症状が現れます。また、睡眠時無呼吸症候群は、心臓病や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。

睡眠時無呼吸症候群の原因は、さまざまなものがあります。最も多いのは、肥満です。肥満の人は、首の周りの脂肪が多いため、気道が狭くなり、呼吸が止まりやすくなります。また、扁桃腺やアデノイドが肥大している人、鼻中隔湾曲症の人も、睡眠時無呼吸症候群になりやすいと言われています。

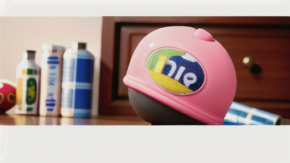

睡眠時無呼吸症候群の治療法は、原因によって異なります。肥満が原因の場合は、ダイエットや運動で体重を減らすことが大切です。扁桃腺やアデノイドが肥大している場合は、手術で切除することがあります。鼻中隔湾曲症の場合は、手術で鼻の中を広くすることがあります。また、睡眠時無呼吸症候群の治療には、持続的気道陽圧療法(CPAP療法)という治療法がよく用いられます。CPAP療法は、鼻マスクを装着して、気道に空気圧をかけて気道を広げる治療法です。