被介護者の状態について

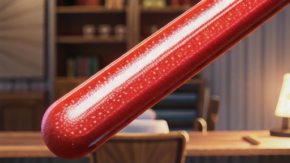

被介護者の状態について 被介護者の皮下出血について:毛細血管の破裂による皮膚下の血管からの血液漏れ

被介護者の皮下出血の原因

皮下出血は、皮膚の下にある血管が破裂して血液が漏れることで起こる症状です。その原因はさまざまで、外傷、内服薬やサプリメントの副作用、病気などが考えられます。

外傷による皮下出血は、打撲や転倒、切り傷などによって発生します。内服薬やサプリメントによる皮下出血は、抗凝固薬、ステロイド剤、ビタミンE、ニンニク、イチョウ葉エキスなどが原因となることがあります。これらの薬剤やサプリメントは、血液を固まりにくくしたり、血管を弱くしたりする作用があるためです。

病気による皮下出血は、血液凝固障害、血管障害、感染症などが原因となることがあります。血液凝固障害とは、血液が固まりにくくなる病気です。血管障害とは、血管が弱くなったり、破れやすくなったりする病気です。感染症とは、細菌やウイルスによって引き起こされる病気です。

皮下出血は、軽微なものから重度なものまでさまざまな程度があります。軽度の場合、痛みや腫れ、皮下出血の部位が青あざになることがあります。重度の場合、内出血が進行して組織が壊死したり、感染症を引き起こしたりすることがあります。

皮下出血が起きた場合は、原因を特定することが重要です。原因がわかれば、適切な治療を行うことができます。