被介護者の状態について

被介護者の状態について 【被介護者の状態】四肢麻痺とは?原因と治療法を解説

四肢麻痺とは?

四肢麻痺とは、身体の四肢が麻痺する症状のことです。四肢麻痺は、脳卒中、脊髄損傷、神経障害、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの疾患が原因で起こります。四肢麻痺の症状は、四肢の麻痺、感覚障害、筋力低下、歩行障害、排泄障害などがあります。四肢麻痺の治療法は、原因疾患の治療が中心となります。四肢麻痺のリハビリテーションには、運動療法、装具療法、薬物療法などがあります。

被介護者の状態について

被介護者の状態について  介護技術について

介護技術について  介護制度について

介護制度について  被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について  介護制度について

介護制度について  被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について  被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について  被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について  被介護者の状態について

被介護者の状態について  被介護者の状態について

被介護者の状態について  被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について  介護制度について

介護制度について  被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について  被介護者への支援について

被介護者への支援について  被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について  介護制度について

介護制度について  介護制度について

介護制度について  介護制度について

介護制度について  介護制度について

介護制度について  介護制度について

介護制度について  介護制度について

介護制度について  被介護者の状態について

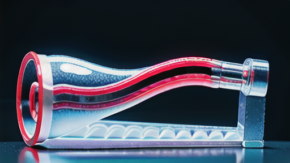

被介護者の状態について  介護機器について

介護機器について  被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について