被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について 粥腫とは?健康維持のために知っておきたいこと

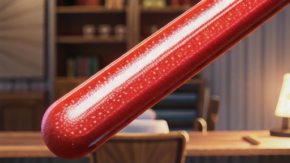

粥腫とは、動脈硬化によって血流が悪くなることで、脳の血管壁が厚くなっていく状態をいいます。粥腫は、動脈硬化の進行に伴って血管の壁にコレステロールやカルシウムなどの物質が沈着してできるプラークが大きくなることで起こります。プラークが大きくなると、血管の柔軟性が失われて血流が悪くなり、脳に十分な血液が供給されなくなります。

粥腫は、脳梗塞や脳出血などの脳卒中を引き起こす原因になります。粥腫ができると、血管が狭くなることで脳に十分な血液が供給されなくなり、脳梗塞を起こしやすくなります。また、粥腫が破れて血栓ができると、脳梗塞や脳出血を引き起こすこともあります。

粥腫は、生活習慣病である高血圧、糖尿病、脂質異常症などが主な原因です。そのため、これらの病気の予防や治療を行うことで、粥腫のリスクを減らすことができます。また、禁煙、適度な運動、健康的な食生活などの生活習慣の改善も、粥腫のリスクを減らすのに有効です。