被介護者の状態について

被介護者の状態について 被介護者の『アテローム』に関する正しい知識と対処法

-# 被介護者の『アテローム』に関する正しい知識と対処法

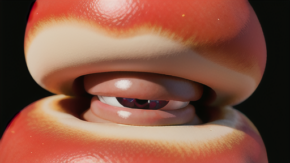

アテロームとは

アテロームとは、毛穴が詰まって皮脂がたまり、隆起した小さな皮膚の腫瘍のことです。皮膚の表面にできる良性の腫瘍で、アテローム、粉瘤、皮脂腺腫などとも呼ばれます。アテロームは、誰にでもできる可能性がありますが、男性や中高年に多く見られます。

アテロームの原因と発生しやすい部位

アテロームは、毛穴の出口が皮脂や古い角質で詰まってしまうことが原因で発生します。特に、皮脂腺が多い顔面、頭部、背中、胸などにできやすいとされています。また、毛穴を刺激するような行為(過度な洗顔や、毛抜きによる毛の処理など)や、肥満などもアテロームのリスクを高める要因となります。

アテロームは、通常は良性で、痛みや腫れなどの症状はありません。しかし、大きくなったり、感染を起こしたりすると、痛みや赤み、腫れなどの症状が現れることがあります。また、悪化すると、膿が溜まったり、破裂したりして、皮膚に穴が開くこともあります。