被介護者の状態について

被介護者の状態について 被介護者の心臓の状態について理解する

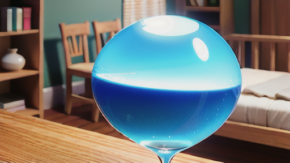

心臓について

心臓は筋肉でできた器官であり、体全体に血液を送り出しています。右心房、右心室、左心房、左心室の4つの腔で構成されています。右心房は体から戻ってきた酸素を含まない血液を受け取り、右心室に送ります。右心室は血液を肺に送り込みます。肺では酸素が血液に取り込まれ、二酸化炭素が排出されます。酸素を取り込んだ血液は左心房に戻り、左心室に送られます。左心室は血液を体全体に送り出します。心臓の収縮は、心臓の筋肉である心筋によって行われます。心筋は電気信号によって収縮します。心電図は、心臓の電気信号を測定したものです。心臓の働きを評価するのに役立ちます。