被介護者の状態について

被介護者の状態について プリオン病とは? – 原因、症状、治療法

プリオン病とは?

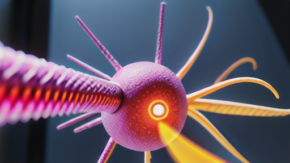

プリオン病は、中枢神経系を侵す進行性の神経疾患の総称です。異常プリオンが脳などの組織に蓄積することで、神経細胞が破壊され、さまざまな神経症状が現れます。プリオンは、正常なプリオンタンパク質(PrP)が異常な構造に変異したもので、感染性を持っています。プリオン病は、感染症ではなく、遺伝性でもありません。

プリオン病は、人間だけでなく、牛、羊、鹿、トナカイなどの動物にも発症します。人間では、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)やゲルストマン・シュトラウスラー・シンドローム(GSS)などが知られています。牛では、牛海綿状脳症(BSE)や atypical BSEなどが知られています。これらの病気は、いずれも致死的であり、現在のところ、有効な治療法はありません。